消化器内科Gastroenterology

消化器内科についてGastroenterology

専門医により、症状について様々な知見から考察し、適切な診断・治療へと導くようにしていきます。

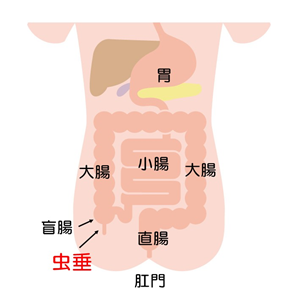

消化器内科では主に口から肛門までの消化管(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)や肝臓、胆のう、膵臓、腹部全般の病気を診察しています。これらの臓器に炎症や腫瘍性変化が起こるとさまざまな症状が出てきます。

以下のような症状がある方は当院までご相談ください。

以下のような症状がある方は当院までご相談ください。

消化器内科で扱う主な疾患Treatment

- 胃潰瘍

- 十二指腸潰瘍

- 逆流性食道炎

- ピロリ菌感染症

- 急性胃炎

- 慢性胃炎

-

機能性ディスペプシア

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)

- 便秘

- 感染性腸炎

- 過敏性腸症候群

- 大腸憩室症(憩室炎、憩室出血)

- 虚血性腸炎

- 急性虫垂炎

- 胆石症・急性胆のう炎

- 食道がん

- 胃がん

- 大腸がん

-

肝臓病(肝臓がん、脂肪肝、アルコール性肝障害、ウイルス性肝炎)

- 膵臓病

(慢性膵炎、膵がん) - 胆嚢がん、胆嚢ポリープ

- 胆管がん

こんな症状はありませんか

次のような気になる症状がある方は、ご相談ください。

-

胃がもたれた感じがする・痛みがある

-

のどのつかえ・のどに違和感がある

-

呑酸・げっぷ・吐き気がする

-

食欲低下・体重が減少している

-

お腹の張り・腹痛ある

-

下痢・便秘が続いている

-

お腹にしこりを触れる

-

背中が痛む

-

からだや尿が黄色くなる(黄疸)

-

便が黒い・血が混じっている

主な消化器の病気についてDisease

胃潰瘍/十二指腸潰瘍

潰瘍とは、粘膜が炎症を起こして組織に 深い傷ができ、えぐられた状態のことを言います。

胃・十二指腸潰瘍は、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染や痛み止めとしてよく使用される非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)などが原因で粘膜が傷害され潰瘍が発症します。またストレスとも関係が深く粘膜の血流を悪くする原因になります。過労や寝不足、ストレスをためない生活習慣が重要です。

症状としては、みぞおちの鈍い痛み、胸焼け、嘔吐などがあり、潰瘍がさらに深くなると、吐血や下血(黒色便)を生じて、貧血が進行することがあります。

ヘリコバクター・ピロリ菌検査について

胃潰瘍、十二指腸潰瘍を認める方は、ヘリコバクター・ピロリ菌に感染している可能性が高く、必ず検査をして感染の有無を確認します。ピロリ菌検査には、血液や尿の採取による抗体測定、便の採取による抗原測定、呼気を採取して調べる尿素呼気試験などがありますが、当院では基本的に血液抗体で感染の有無を確認、抗生剤での除菌治療後に尿素呼気試験で除菌確認を行っています。除菌により潰瘍の再発を予防できます。

慢性胃炎・ピロリ菌

慢性胃炎・胃がんの多くは、ピロリ菌の感染が原因です。

ピロリ菌は胃の中に住みついて、慢性的に胃の粘膜の炎症を引き起こし、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や胃がんの発症につながります。

また、その他にも、胃過形成性ポリープ、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病などさまざまな疾患の発症や悪化との関連も指摘されています。

大半が免疫力の低い幼児期までに感染しており、親からの口移しや生水(主に井戸水)摂取などによる経口感染が原因といわれています。現在、日本でのピロリ菌感染者数は6,000万人にも上るといわれ、特に衛生環境の整備されていなかった60歳以上では、60%程度の高い感染率となっています。

しかしながら、若年世代での感染率は著明に低下しており、除菌治療の広まりとともに、今後胃がんの罹患率はさらに減少していくと思われます。

また、その他にも、胃過形成性ポリープ、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病などさまざまな疾患の発症や悪化との関連も指摘されています。

大半が免疫力の低い幼児期までに感染しており、親からの口移しや生水(主に井戸水)摂取などによる経口感染が原因といわれています。現在、日本でのピロリ菌感染者数は6,000万人にも上るといわれ、特に衛生環境の整備されていなかった60歳以上では、60%程度の高い感染率となっています。

しかしながら、若年世代での感染率は著明に低下しており、除菌治療の広まりとともに、今後胃がんの罹患率はさらに減少していくと思われます。

逆流性食道炎

強い酸性の胃液などが食道へ逆流し、食道に炎症が起こって、 胸やけ、胸の痛み、喉の違和感・つっかえ感、長引く咳などの不快な症状が出る病気です。

繰り返すと食道に潰瘍ができたり、粘膜がただれたりします。原因は、ストレスや肥満、生活習慣によることもありますが、加齢により、胃と食道の間の筋肉が弱まるとなる場合もあります。

胃の過伸展や胃酸過多が逆流に関係するため、過食や胃酸の分泌を促すような刺激物を控えること、また、腹部をしめつけたり前屈姿勢を避けるなど生活習慣を見直すことも重要です。

まずは、薬物療法の有効性が高いのですが、長期的には、やはり薬ばかりに頼るのではなく、前述したような食生活習慣の改善で症状をコントロールするようにしていきましょう。

胃の過伸展や胃酸過多が逆流に関係するため、過食や胃酸の分泌を促すような刺激物を控えること、また、腹部をしめつけたり前屈姿勢を避けるなど生活習慣を見直すことも重要です。

まずは、薬物療法の有効性が高いのですが、長期的には、やはり薬ばかりに頼るのではなく、前述したような食生活習慣の改善で症状をコントロールするようにしていきましょう。

機能性ディスペプシア

機能性ディスペプシアとは、検査をしても明らかな異常がみられないのに、胃もたれ、満腹感、みぞおちの痛みやもたれ、灼熱感などの上腹部症状が繰り返される病気です。

最近では、非常に頻度も多くなっており、上腹部症状で受診した方の44%-53%が機能性ディスペプシアと診断されるという報告もあります。

原因としては、主には社会的ストレス、胃・十二指腸の運動異常、知覚過敏といわれており、さらにアルコール、喫煙、不眠といった生活習慣の乱れなど、いくつかの要因が組み合さり発症すると考えられています。

治療として、まずは内視鏡も含めた画像検査により、異常がないことを確認し、患者さんが精神的に安心することが重要です。薬物療法が有効であることも多く、同時に生活習慣の改善を促します。

細かい症状を気にしすぎず、少し長い目で楽観的にとらえていくことも大事です。

最近では、非常に頻度も多くなっており、上腹部症状で受診した方の44%-53%が機能性ディスペプシアと診断されるという報告もあります。

原因としては、主には社会的ストレス、胃・十二指腸の運動異常、知覚過敏といわれており、さらにアルコール、喫煙、不眠といった生活習慣の乱れなど、いくつかの要因が組み合さり発症すると考えられています。

治療として、まずは内視鏡も含めた画像検査により、異常がないことを確認し、患者さんが精神的に安心することが重要です。薬物療法が有効であることも多く、同時に生活習慣の改善を促します。

細かい症状を気にしすぎず、少し長い目で楽観的にとらえていくことも大事です。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎とは、大腸の粘膜に慢性的な炎症が生じ、びらんや潰瘍といった病変が形成される病気です。

原因として遺伝的な要因、免疫の異常、食生活の乱れによる腸内環境の悪化などが挙げられていますが、いまだに明確なメカニズムは分かっておらず、厚労省の特定疾患の難病として認定されています。

代表的な症状としては、慢性的な下痢・血便・腹痛などがあり、重症化すると、発熱や貧血、体重減少など全身にさまざまな症状が引き起こされます。10代後半の若い世代から高齢者まで幅広い年代で発症する可能性があります。

診断には大腸内視鏡検査が必須であり、病変の拡がりや炎症の程度を観察していきます。治療は薬物療法が主体であり、過剰に作用する免疫の働きを抑えるために5-ASA製剤、ステロイド、免疫調整・抑制剤、生物学的製剤などが用いられます。

治療により一時的に炎症が治ってもまた再発を繰り返すことが多く、長期的には大腸癌のリスクにもなるため、治療を継続して定期的な検査を行っていく必要があります。

原因として遺伝的な要因、免疫の異常、食生活の乱れによる腸内環境の悪化などが挙げられていますが、いまだに明確なメカニズムは分かっておらず、厚労省の特定疾患の難病として認定されています。

代表的な症状としては、慢性的な下痢・血便・腹痛などがあり、重症化すると、発熱や貧血、体重減少など全身にさまざまな症状が引き起こされます。10代後半の若い世代から高齢者まで幅広い年代で発症する可能性があります。

診断には大腸内視鏡検査が必須であり、病変の拡がりや炎症の程度を観察していきます。治療は薬物療法が主体であり、過剰に作用する免疫の働きを抑えるために5-ASA製剤、ステロイド、免疫調整・抑制剤、生物学的製剤などが用いられます。

治療により一時的に炎症が治ってもまた再発を繰り返すことが多く、長期的には大腸癌のリスクにもなるため、治療を継続して定期的な検査を行っていく必要があります。

クローン病

クローン病とは、潰瘍性大腸炎と同様に厚労省から難病指定を受けている炎症性腸疾患のひとつです。

潰瘍性大腸炎では主に大腸で炎症が起きるのに対し、クローン病では口から肛門まで消化管のどこにでも非連続性に炎症が起こる可能性があります。

症状は、腹痛、血便、下痢、体重減少などが多く、さらに発熱、貧血を認めることもあり、しばしば難治性痔瘻の精査で診断されることもあります。症状を放置しておくと、腸に深い潰瘍を生じて腸管狭窄、瘻孔(潰瘍の穴が他の腸などとつながってしまう)、膿瘍などの問題を起こすことがあるため注意が必要です。胃・大腸内視鏡検査を含めた画像検査、病理検査を行い、特徴的な所見により診断していきます。

治療は、栄養療法を中心として、炎症の程度によって、5-ASA製剤、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤などが使われます。炎症が治まった寛解期になっても、再燃を繰り返すことが多いため、治療の継続は必須です。

潰瘍性大腸炎では主に大腸で炎症が起きるのに対し、クローン病では口から肛門まで消化管のどこにでも非連続性に炎症が起こる可能性があります。

症状は、腹痛、血便、下痢、体重減少などが多く、さらに発熱、貧血を認めることもあり、しばしば難治性痔瘻の精査で診断されることもあります。症状を放置しておくと、腸に深い潰瘍を生じて腸管狭窄、瘻孔(潰瘍の穴が他の腸などとつながってしまう)、膿瘍などの問題を起こすことがあるため注意が必要です。胃・大腸内視鏡検査を含めた画像検査、病理検査を行い、特徴的な所見により診断していきます。

治療は、栄養療法を中心として、炎症の程度によって、5-ASA製剤、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤などが使われます。炎症が治まった寛解期になっても、再燃を繰り返すことが多いため、治療の継続は必須です。

便秘

.webp)

便秘とは

便秘とは、「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」として2017年に刊行された慢性便秘症診療ガイドラインにおいて定義されています。排便の間隔や量は関係なく、毎日排便があっても残便感があれば便秘であり、3日間便が出なくても、特にお腹の症状がなければ便秘には含まれません。

平成28年の国民生活基礎調査によると、日本人で便秘に悩まされている方の割合は男性2.5%、女性4.6%で、20~60歳では圧倒的に女性に多く、60歳以降は男女とも加齢に伴って増加していきます。

症状としては腹痛やお腹の張り感、硬便による排便困難、強い力みを伴う排便、排便後の残便感や頻便感などがあります。

注意すべきは、このような症状の中には重大な病気が隠れていることもあり、市販の下剤に安易に頼りすぎないようにしてください。症状が徐々に強くなったり、1ヵ月以上続くような場合は医療機関を受診して検査を受けるようにしましょう。

便秘とは、「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」として2017年に刊行された慢性便秘症診療ガイドラインにおいて定義されています。排便の間隔や量は関係なく、毎日排便があっても残便感があれば便秘であり、3日間便が出なくても、特にお腹の症状がなければ便秘には含まれません。

平成28年の国民生活基礎調査によると、日本人で便秘に悩まされている方の割合は男性2.5%、女性4.6%で、20~60歳では圧倒的に女性に多く、60歳以降は男女とも加齢に伴って増加していきます。

症状としては腹痛やお腹の張り感、硬便による排便困難、強い力みを伴う排便、排便後の残便感や頻便感などがあります。

注意すべきは、このような症状の中には重大な病気が隠れていることもあり、市販の下剤に安易に頼りすぎないようにしてください。症状が徐々に強くなったり、1ヵ月以上続くような場合は医療機関を受診して検査を受けるようにしましょう。

原因と分類

食事が消化されて排便になるまでには、およそ1~3日とされており、大腸を通過する間に水分が吸収されて徐々に固形になっていきます。

便秘は大きく分けて、腸に疾患があることでおこる器質性便秘と器質的異常を伴わない機能性便秘と分けられます。機能性便秘には、内分泌疾患、神経疾患、膠原病などの全身症状として現れる症候性や向精神薬、抗コリン薬、麻薬系薬などの副作用によって起こる薬剤性も含まれます。

便秘は大きく分けて、腸に疾患があることでおこる器質性便秘と器質的異常を伴わない機能性便秘と分けられます。機能性便秘には、内分泌疾患、神経疾患、膠原病などの全身症状として現れる症候性や向精神薬、抗コリン薬、麻薬系薬などの副作用によって起こる薬剤性も含まれます。

a. 器質性便秘

大腸ポリープや大腸がん、クローン病などの炎症性疾患、術後の癒着などによる狭窄が原因となる狭窄型と、巨大結腸による便の停留や直腸瘤による排便困難が起こる非狭窄型に分けられます。狭窄型の場合は、便秘薬や下剤により、病気の発見が遅れたり、むしろ症状を悪化させることもあるため、きちんと原因を把握して治療する必要があります。

b. 機能性便秘

以下の3つのタイプに分けられます。

-

大腸通過遅延型便の移送に時間がかかり、排便回数が減少する便秘です。原因としては、前述した他疾患による症候性や薬剤性があります。

-

大腸通過正常型便の移送に遅延はないが、便量が少なく、排便回数が減少するため、便が硬くなり排便困難となる便秘です。経口摂取量、食物繊維の不足や便秘型過敏性腸症候群が原因となります。

-

機能性便排出障害直腸に便が溜まっても機能的に便を十分に排出できない便秘です。内肛門括約筋の弛緩不全や直腸感覚低下、骨盤底筋協調運動障害、腹圧低下などが原因となります。

その他:痔などの肛門疾患も便秘と深い関係があります。特に切れ痔では、硬便によって肛門が切れ、痛みによって排便を我慢するため直腸で便が硬くなるといった悪循環に陥ることがあります。

検査と診断

問診では、便の性状や腹痛の有無、服薬中の薬、既往症などについて伺います。生活習慣や服薬が変わっていないのに、排便に変化がみられるようになった場合には、特に注意が必要です。

問診結果に応じて、腹部の触診や血液検査、腹部エコー検査、腹部CT検査、大腸カメラ検査などを行います。器質的な異常を調べるのに、大腸カメラ検査は非常に有効です。

腸粘膜の状態、ポリープやがんなどの有無、狭窄の有無を確認できます。

問診結果に応じて、腹部の触診や血液検査、腹部エコー検査、腹部CT検査、大腸カメラ検査などを行います。器質的な異常を調べるのに、大腸カメラ検査は非常に有効です。

腸粘膜の状態、ポリープやがんなどの有無、狭窄の有無を確認できます。

治療

器質性の便秘や症候性の便秘に対しては、原因となっている疾患の治療を行い、薬剤性が疑われる場合は、まず薬の休薬や変更が可能かを検討します。機能性便秘の場合は、生活習慣の改善指導と薬物療法を行います。

・生活習慣の改善

食生活を含めた生活習慣の改善が最も大切です。できるだけ就寝時間や起床時間、食事の時間などを決まった時間にして、規則正しい生活や栄養バランスのとれた食事を心がけてください。無理なダイエットやストレス、運動不足なども便秘を悪化させる要因になるため、自分なりの対処でうまく行かない場合は、医療機関を受診し適切なアドバイスを受けるようにしてください。

また排便習慣も大切で、なるべく便意を我慢しないようにしましょう。便意を我慢することに慣れると直腸に便が溜まっても便意を感じにくくなり、便秘を悪化させることになります。

また排便習慣も大切で、なるべく便意を我慢しないようにしましょう。便意を我慢することに慣れると直腸に便が溜まっても便意を感じにくくなり、便秘を悪化させることになります。

・薬物療法

近年新しい作用機序をもった便秘薬が次々に登場しており、選択肢が増えています。小腸や大腸内の水分を増やしたり、便の容量を増やすもの 大腸の蠕動を促すもの、漢方系薬剤などがあります。

便秘薬の効果は個人差が大きく、副作用にも随分違いがあります。便秘のタイプを考慮しながら、患者様のライフスタイルに合わせて処方薬の量や種類を調整していきます。

便秘薬の効果は個人差が大きく、副作用にも随分違いがあります。便秘のタイプを考慮しながら、患者様のライフスタイルに合わせて処方薬の量や種類を調整していきます。

感染性腸炎

感染性腸炎とは、細菌、ウイルス、寄生虫などの病原微生物が人の腸管内に侵入、増殖して発症する疾患です。一般的には高温多湿となる夏季には細菌性腸炎、冬から春にかけてはウイルス性腸炎が多くみられます。起炎菌別での患者数としては、カンピロバクターとノロウイルスによる腸炎がそれぞれ2-3割で最も多く、次いでサルモネラ菌が多くみられます。

細菌性腸炎の分類

細菌性腸炎では、発生の仕方により以下の3つに分類されます。

-

細菌が産生する毒素で汚染された食品を摂取し発症する生体外毒素産生型黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌など

-

腸内に達した細菌自身が、腸管内で定着、増殖後、その結果産生された毒素によって発症する生体内毒素産生型腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌、ウェルシュ菌など

-

腸管内に入り込んだ細菌が腸管上皮細胞内およびさらに組織内に侵入後そこで増殖し、毒素を産生し腸炎を起こす細胞侵入型サルモネラ菌、カンピロバクター、腸管組織侵入性大腸菌、赤痢菌など

症状

症状は、主に発熱や下痢、腹痛、悪心、嘔吐などの胃腸症状を認めます。血便を認める場合は、ほとんどが細菌性で、腸管出血性大腸炎やアメーバ性大腸炎の半数、カンピロバクターやサルモネラで20%程度にみられます。高熱を伴う激しい水様性下痢では、サルモネラ菌、カンピロバクター、ロタウイルスなどの感染を疑います。原因と考えられる食物を口にしてしてから発症するまでの潜伏期間や症状、経過の特徴は、病原体によって異なるため、詳細な問診により、病原体をある程度推測することができます。

代表的な腸炎の特徴

ノロウイルス腸炎

冬季を中心に多発する集団性胃腸炎や食中毒の原因として最も多くみられます。カキなどの二枚貝を生や加熱不十分な状態で食べることで感染し、感染者を介して、人から人へと感染広がることがあります。潜伏期間は12時間から2日で、悪心・嘔吐、下痢が主症状で、発熱は軽度であることが多いです。症状が消失した後も約1週間はウイルスが便に排出されるため、注意が必要です。

ロタウイルス腸炎

ロタウイルスは、冬から春にかけて乳幼児嘔吐下痢症の代表的なウイルスです。5歳までにほぼすべての子供が感染するといわれており、重症化することもあるため、現在は定期予防接種が開始されています。大人で感染しても無症状か軽症で経過します。潜伏期間は2-3日で、発熱、腹痛、嘔吐などを伴う激しい下痢が生じ、約1週間持続します。

カンピロバクター腸炎

カンピロバクターは、夏季を中心に多発する胃腸炎集団発生および食中毒の主な原因細菌です。生や加熱不十分な鶏肉などを摂取することで感染します。潜伏期間は2-8日と長く、腹痛、下痢、発熱(38℃代)が主な症状で、血便が比較的多くみられます。感染数週間後に、手足のしびれや麻痺が起こるギランバレー症候群を発症することがあります。

サルモネラ腸炎

加熱不十分な鶏卵や肉製品が原因となります。潜伏期間は8-48時間と短く、下痢、腹痛、発熱、悪心が主な症状であり、38℃以上の高熱を伴うことが多いのも特徴です。血便をきたすことがあります。

腸管出血性大腸菌腸炎(0-157腸炎)

腸管出血性大腸菌の代表的な菌としてO-157があります。強力な毒素を出して、出血や溶血性尿毒症候群(HUS)を引き起こし、重症化することがあるので、抵抗力が弱い乳幼児や高齢者では注意が必要です。牛や豚の糞便で汚染された水や食物を摂取することで、感染します。潜伏期間は2-8日で、激しい水溶性下痢で発症し、翌日には血便を起こすのが典型的症状です。

診断

確定診断としてノロウイルスやロタウイルスでは、少量の便を採取して迅速に検査を行うことができます。ただし、陰性であっても必ずしも感染を否定できるわけではありません。細菌性では便培養による検査となりますが、結果が分かるまでに数日必要となるため、結果が出るころには症状が軽快していることが多いです。実際にはまず詳細な問診と症状、経過から原因菌を推定し、治療を開始することがほとんどです。

治療

感染性腸炎は、一般的には自然治癒傾向が強いため、治療は対症療法が中心となります。発熱や下痢、嘔吐などで脱水となりやすいため、十分な水分補給が最も重要です。軽症の場合には、冷たい飲み物や油物は避け、お粥など消化に良い食物を摂取して、腸に負担をかけないようにして栄養を補給します。激しい下痢を伴う場合の脱水には、点滴による輸液を行います。発熱や痛みに対しては、解熱鎮痛剤、嘔気に対しては、制吐剤が用いられます。下痢止めは、腸管内容物の停滞時間を延長して、毒素の吸収を助長する可能性があり、原則的には使用しません。整腸剤は腸内細菌叢を回復させるために投与します。細菌が原因と考えられ、症状が強く長引く場合には、抗生物質を使用します。ウイルス性の場合は、抗生物質など有効な治療はないため、対症療法のみで自然治癒を待ちます。

予防

感染性腸炎では、普段から手洗いや消毒を心掛けることが感染予防に重要です。細菌やウイルスはしっかり中心まで加熱することで、殺菌、不活化することができるため、加熱すべき食材はしっかり加熱してから摂取するようにしましょう。

調理中は、生ものに触れた手やまな板、包丁を介して生野菜などに菌が付着して感染することもあるので、その都度、手洗いをしっかりしてください。まな板や包丁は台所用洗剤できれいに洗ってすすぎ、85℃以上の熱湯に1分以上さらして消毒しましょう。

ノロウイルスの感染者がいる場合には、家庭内で広げないために感染対策が重要です。ノロウイルスは吐物や糞便に大量のウイルスが含まれ、乾燥すると空気中にウイルスが拡散することもあります。吐物の処理では、使い捨ての手袋やマスクをつけ処理するようにして、トイレの消毒をしっかりしてください。

調理中は、生ものに触れた手やまな板、包丁を介して生野菜などに菌が付着して感染することもあるので、その都度、手洗いをしっかりしてください。まな板や包丁は台所用洗剤できれいに洗ってすすぎ、85℃以上の熱湯に1分以上さらして消毒しましょう。

ノロウイルスの感染者がいる場合には、家庭内で広げないために感染対策が重要です。ノロウイルスは吐物や糞便に大量のウイルスが含まれ、乾燥すると空気中にウイルスが拡散することもあります。吐物の処理では、使い捨ての手袋やマスクをつけ処理するようにして、トイレの消毒をしっかりしてください。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群とは、大腸や小腸そのものには原因が無いにもかかわらず、下痢や便秘などの便通異常、腹痛や腹部膨満感などの腹部症状が慢性的に続く病気です。

発症の原因は明確には分かっていませんが、緊張や不安などの精神的ストレスに、疲れ、睡眠不足、不規則な生活といった身体的ストレスが加わり、腸の蠕動運動に異常を起こすことが原因といわれています。

最近では脳から腸管への信号伝達にセロトニンという神経伝達物質が深く関係しているといわれており、脳がストレスなどの刺激を受けることで、腸粘膜からセロトニンが分泌され、腸蠕動運動に異常をきたすと考えられています。

20代から40代で多く発症し、学校や仕事に支障をきたすために、本人にとっては深刻な悩みとなっていることが多いです。診断には「ローマ基準」というものが参考にされ、腹痛・腹部不快感が1か月で3日以上、さらに以下3つのうち2つ以上該当する場合に過敏性腸症候群と診断されます。

治療としては、食事療法、運動療法を行うことで腸の動きを正常に整える効果が期待できます。ただ、早期の効果を期待することはなかなか難しいため、同時に腸内のセロトニンの働きや蠕動運動を抑えたり、水分のバランスを整えたりする薬物療法を併用することで、なるべく早くつらい悩みから解放されるようしていきます。最近では低FODMAP食による症状改善効果も注目されており、外来でそれらについてもお話していきます。

発症の原因は明確には分かっていませんが、緊張や不安などの精神的ストレスに、疲れ、睡眠不足、不規則な生活といった身体的ストレスが加わり、腸の蠕動運動に異常を起こすことが原因といわれています。

最近では脳から腸管への信号伝達にセロトニンという神経伝達物質が深く関係しているといわれており、脳がストレスなどの刺激を受けることで、腸粘膜からセロトニンが分泌され、腸蠕動運動に異常をきたすと考えられています。

20代から40代で多く発症し、学校や仕事に支障をきたすために、本人にとっては深刻な悩みとなっていることが多いです。診断には「ローマ基準」というものが参考にされ、腹痛・腹部不快感が1か月で3日以上、さらに以下3つのうち2つ以上該当する場合に過敏性腸症候群と診断されます。

・排便により症状がやわらぐ

・排便の頻度の変化に伴い、症状が現れる

・便の形状の変化によって、症状が現れる

さらに似たような症状を伴うがんや炎症性腸疾患などの器質的疾患を否定するために、適応に応じて大腸内視鏡検査を行うこともあります。治療としては、食事療法、運動療法を行うことで腸の動きを正常に整える効果が期待できます。ただ、早期の効果を期待することはなかなか難しいため、同時に腸内のセロトニンの働きや蠕動運動を抑えたり、水分のバランスを整えたりする薬物療法を併用することで、なるべく早くつらい悩みから解放されるようしていきます。最近では低FODMAP食による症状改善効果も注目されており、外来でそれらについてもお話していきます。

大腸憩室症

.png)

大腸憩室とは、便秘などで腸管内圧が上がると腸管壁を支える筋肉の弱い部分が圧に負けて飛び出してしまい、壁の一部が外側に袋状に突出している状態です。食物繊維の少ない食事、または赤身肉を多く摂る食事習慣、運動不足、肥満、喫煙、NSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)、遺伝などとの関連が指摘されています。

2001-2010年の統計(平均年齢52歳)で、憩室の保有率は23.9%となっており、60歳以上では50%以上に認められています。最近では高齢化や食の欧米化、検査機会の増加によりさらに発見率は増加しています。

症状

ほとんどの場合は無症状で、大腸内視鏡検査や腹部CT検査でたまたま発見されるということが多いです。S状結腸の多発憩室では、無症状で炎症を繰り返し、腸管が硬く、狭くなり、腹痛、便通異常、張り感を認めることがあります。

憩室自体は合併症がなければ治療が必要なものではないのですが、憩室による合併症として憩室炎と憩室出血があります。

憩室炎は、便に糞便が溜まり続けることで内部に細菌が繁殖して、憩室に炎症が起こった状態です。症状としては、発熱、腹痛、下痢などの症状が現れます。炎症の程度によっては、憩室の部分の穿孔や周囲に膿瘍を生じることがあります。

憩室出血は、憩室内の血管が破綻することで出血を起こしてしまう状態です。肥満やNSAIDsの服用がリスクとして挙げられます。特に腹部症状などなく、突然の血便を認めることが多いです。時には出血量が多く、入院、処置が必要になることもあります。

検査と診断

憩室炎を疑った場合は、血液検査や腹部CT検査を行い、炎症の状態を評価します。炎症が落ち着いた後には、大腸内視鏡検査を行い、大腸がんなど他病変がないか確認するようにしています。

憩室出血が疑われる場合は、まず血液検査で貧血の程度を確認、さらに腹部CT検査で憩室の存在を確認して、出血量が多そうであれば、緊急で大腸内鏡検査を行います。

治療

無症状の場合は、特に治療は必要ありません。

炎症までは起こしていないが、便秘や腹痛、腹部不快感などがみられる場合は、食事療法や内服薬で治療を行います。

憩室炎の場合、軽症であれば食事制限と抗生剤で様子をみます。なかなか炎症が改善しない場合は、絶食として入院点滴を行います。また穿孔や膿瘍を形成している場合には、膿瘍ドレナージ(膿を身体の外に排出させること)や憩室を含めた大腸切除が行われることもあります。

憩室出血では、70%-90%は自然に止血するとされており、軽度の出血では絶食による腸管安静が行われます。出血量が多い場合は、緊急内視鏡による止血術や血管造影による動脈塞栓術が行われることもあります。

大腸憩室症の食事の注意点

炎症が起きている急性期は、腸への負担を減らすために、うどん、麺類、豆腐、白身魚、プレーンヨーグルトなど消化に良い食事をしましょう。コーヒーやチョコレート、香辛料などは腸の蠕動を促す作用があるため、急性期には摂らないようにしてください。

炎症が落ち着いてからは、再発予防のために食物繊維を多く含む食品をこまめにとるようにしましょう。便のかさが増すことで大腸を刺激し、蠕動運動を活発化させる働きがあります。便やガスが速やかに排出されやすくなるため、腸の中の圧力が下がります。そのため、大腸憩室症の予防にもつながります。

食物繊維が多く含まれて食品としては、大根やゴボウといった根菜類、キノコ類全般、ワカメ、ヒジキなどの海藻類、納豆などの豆類などが挙げられます。

虚血性腸炎

虚血性腸炎とは

大腸を栄養する動脈の血流が、何らかの原因で低下することによって腸に炎症が起こり、腹痛や出血をきたす病気です。

高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患を持っている人でなりやすく、比較的女性に多くみられます。

(男女比は1:2~3)

(男女比は1:2~3)

原因

血流低下を起こす要因として、動脈硬化や血圧低下による血管側の問題と便秘・食習慣の乱れ・運動不足などに伴う腸管内圧の上昇、蠕動亢進といった腸管側の問題が挙げられます。

ストレスもリスク要因になると言われており、比較的若い方での発症もみられます。

ストレスもリスク要因になると言われており、比較的若い方での発症もみられます。

症状

腹痛、下痢、血便が主な症状です。特に突然発症し、左の側腹部から下腹部にかけて強い痛みを認めることが多いです。

ほとんどが粘膜内にとどまる炎症で、一過性の症状であることが多いのですが、まれに腸管壊死を起こすような重篤なケースもありますので、前述した主症状があれば必ず受診するようにしてください。

検査と診断

まずは問診での症状の出方、部位、出血を伴うかなどの情報より、虚血性腸炎を疑います。

多くの場合で、血液検査、腹部CT検査、超音波検査での典型所見から診断がつきます。

確定診断は大腸内視鏡検査ですが、検査自体が腸に負荷をかけて腸炎を増悪するリスクがあるため、虚血性腸炎が疑われるときは通常は検査を行いません。

(当院では基本的に症状が落ち着いてから、他病変を否定するために検査をするようにしています。)

(当院では基本的に症状が落ち着いてから、他病変を否定するために検査をするようにしています。)

治療

軽症であれば、柔らかい消化のいいものを摂取しながら、腸管を安静にして自宅で療養することになります。

症状や炎症反応が強い場合は、入院で絶食、点滴となることもありますが、通常は1週間程度で治ります。

基本的に特効薬はないため、症状を緩和しながら、自然治癒を待つことになります。

急性虫垂炎

虫垂は、大腸の始まりの部分の盲腸からでる、3-5cmくらいの細く突出した腸管の一部で、通常右下腹部に存在します。

急性虫垂炎は、虫垂の内腔が何らかの原因で詰まって、二次的に細菌感染を起こす化膿性の炎症です。

急性虫垂炎は、虫垂の内腔が何らかの原因で詰まって、二次的に細菌感染を起こす化膿性の炎症です。

症状

初期には心窩部(みぞおちあたり)や臍の周りの痛み、発熱、嘔気、嘔吐がみられ、典型例では徐々に痛みの部位が右下

部に移動します。病状が進行すると、時には虫垂が破れて、内部にたまった膿がお腹の中に広がり、汎発性腹膜炎や膿瘍形成に発展することもあります。特に小児では、虫垂の壁が薄いため穿孔しやすく、注意が必要です。

部に移動します。病状が進行すると、時には虫垂が破れて、内部にたまった膿がお腹の中に広がり、汎発性腹膜炎や膿瘍形成に発展することもあります。特に小児では、虫垂の壁が薄いため穿孔しやすく、注意が必要です。

診断

典型的な腹部触診所見としては、右下腹部を押さえたときの痛み(圧痛)で、ピンポイントの限局性圧痛は特徴的な症状のひとつです。さらに血液検査や腹部超音波検査、腹部CT検査で虫垂とその周囲の状態を評価していきます。

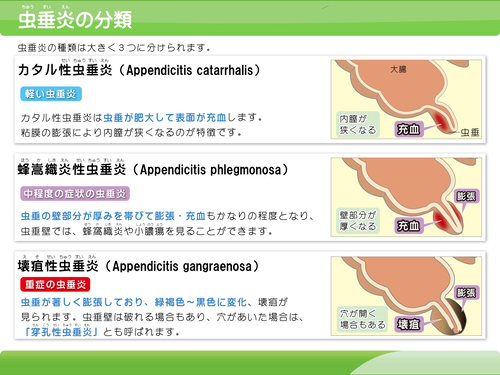

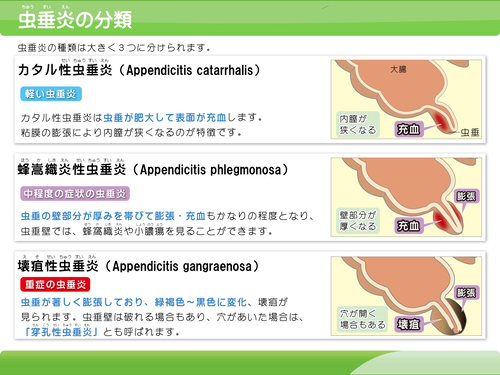

分類

治療

保存的治療

発症初期で炎症が軽い場合(カタル性や一部の蜂窩織炎性)には、抗生物質による治療が可能で、内服薬か点滴の治療となります。最近は抗生剤の進歩もあり、外来通院でも治療が可能になってきています。

ただし、約20~30%の確率で再発するといわれています

ただし、約20~30%の確率で再発するといわれています

手術治療

手術では炎症を起こした虫垂を切除します。病状に応じて開腹手術か腹腔鏡手術いずれかの方法を選択します。

脂肪肝

脂肪肝とは、肝細胞に中性脂肪が蓄積して、全細胞の30%以上で脂肪化している状態をいいます。健診で肝機能障害(AST、ALT,γ-GTPの上昇)を指摘され、発見されることが多くあります。肝細胞に脂肪が沈着すると、細胞がダメージを受けて肝機能が悪化します。健診受診者で肥満と診断された方の20-30%は脂肪肝を伴っているともいわれており、食生活の欧米化に伴い、増加している生活習慣病の一つです。

脂肪肝は、大きく分けて飲酒によるアルコール性とアルコールとは関係なく、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に合併する単純性脂肪肝、また単純性脂肪肝の中でも肝硬変や肝臓がんへと進展する可能性のある非アルコール性脂肪肝炎(NASH)に分類されます。日本では100万人近くがすでにNASHになっているともいわれており、飽食の時代の肝臓病として懸念されています。

脂肪肝の症状

肝臓は症状が出にくい臓器であるとされており、脂肪肝となっていても、特に自覚症状がないことが多いです。しかし、前述したように脂肪肝が肝炎を誘発して、やがて肝硬変に進行することもありますので、注意が必要です。生活習慣病に合併していることが多く、高血圧、肥満、糖尿病などがある方や顕著に体重増加がみられる方は脂肪肝になっている可能性が高いと考えられます。

脂肪肝の原因

アルコール性脂肪肝では毎日日本酒3合、ビールなら大ビン3本以上を飲むレベルの飲酒する方で多く、本来からだの中に入ったアルコールのほとんどは肝臓で分解され、体外に排出されます。しかし、過剰に摂取し続けると、分解の過程や肝臓の働きに異常が生じることにより、肝臓に脂肪が蓄積していきます。さらに進行して脂肪性肝炎の状態が持続すると、肝臓の組織が線維化を起こし、肝硬変、一部は肝がんを発症する可能性があります。

アルコールが原因ではない非アルコール性脂肪肝では、生活習慣病や肥満のためにインスリン(膵臓から分泌される血糖値を下げるホルモン)の働きが低下しており、肝臓に脂肪が貯留しやすくなるため脂肪肝になるのです。近年、そのような非アルコール性脂肪肝の中に肝硬変、肝がんへと進行するケースが存在することが分かってきており、脂肪肝の予防や治療の重要性が認識されるようになっています。

脂肪肝の予防と治療

アルコール性の場合は、まずは飲酒を控えるもしくは禁酒をすることで、比較的短期間で改善していきます。

非アルコール性では、基本的に生活習慣の改善がメインになり、ダイエット、運動、食べ過ぎを控えることが重要です。

特に糖質を制限することで、肝臓にたまっていた脂肪をエネルギーとして消費するようになり、結果、肝臓の脂肪が減り、肝機能が改善していきます。食事療法や運動療法を組み合わせることで7%の体重が減少すると肝臓の炎症は改善するといわれています。

胆石症・急性胆嚢炎

症状としては、発熱、右上腹部痛、圧痛などがあり、炎症の進行とともに激痛となってきます。急性胆嚢炎の少なくとも95%の方で胆のう結石が認められます。結石が胆嚢の出口を塞いでしまうことにより、胆汁が胆嚢内に留まり、さらに細菌感染が加わることで炎症を引き起こします。

診断には血液検査、腹部超音波検査やCT検査が有用で、診断がついたら基本的に入院が必要になります。通常抗生剤点滴での治療が行われますが、適応によっては、緊急手術や処置などが行われることがあります。

診断には血液検査、腹部超音波検査やCT検査が有用で、診断がついたら基本的に入院が必要になります。通常抗生剤点滴での治療が行われますが、適応によっては、緊急手術や処置などが行われることがあります。